頭は低く目は高く 口慎んで心広く 孝を原点とし他を益する

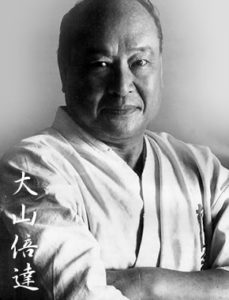

大山総裁が基軸に置かれていた最も極真精神を代表する言葉です。

目 次

頭は低く目は高く

志(目は高く)は高く持ちつつも、常に謙虚(頭は低く)でなければならない。

人は、自分が崇高な道を歩んでいるとか、誰よりも努力しているとか、人のために犠牲を払っていると自覚する時ほど傲慢になりやすくなります。

常に他人を「先生」と思い、学ぶ姿勢を忘れてはいけません。

自分は何者であるのかをいつも己自身で見つめ、その正体を己自身で知らなければ謙虚にはなれません。

己自身の正体が分かっていれば、他人の評価があっても傲慢になりませんし、批判されても卑屈になりません。

他人の評価や自分の実績は、参考にすれども自分の評価に直結してはいけません。そうでなければ、いつも傲慢と卑屈のいったり来たりです。

志を高く持つことと、謙虚になることは、どちらも難しいですが両者を兼ね備える事はなお難しく、人生の日常を通しての積み重ねた修行が必要でしょう。

口慎んで心広く

大言壮語や安請け合い、取り繕いやいいわけなど、「口」ほど罪を重ねた部位はないほどに、私たちはひどい使い方をしています。

裏を返せば「口」ほど喜びや幸せをつくる力を持ったものもないでしょう。

ここでの「口謹んで」はしゃべるなという単純な理解というよりは、むしろ正しく美しく「口」をつかえと解釈する方が良いでしょう。

そして当然のことですが、言葉以上に、その背景にある「心」が広くかつ深くあるべきでしょう。

孝を原点とし

人は人の見ている前では、人らしい振る舞いをしますが人が見ていない時、または、道徳的に問題でも法律違反でなければ粗暴になりがちです。

「考を原点とする」という事は、親孝行の「考」と狭く捉えるよりも、先祖代々の家系の誇り、民族の誇り、人間としての誇りと捉えるべきでしょう。

すなわち、人の見ていないところである「神仏」や「天」の前にどうあるべきか、または、どう生きているのか見つめ、生きる基軸にしなさいという意味になります。

他を益する

そして最後に「他を益する」とは、単純に自分以外の利益を優先しろ、他人のためにどこまでも犠牲となれと解釈してはいけません。

「拳禅一如」の説明でも触れましたが、一見相対する2つの事象、ここでいえば「他の利益」と「自分の利益」が対立するもの、すなわちどちらかしか選べないとみることが不幸への橋渡しとなってしまい、未熟といわざるを得ません。

釈尊も6年の苦行をへて悟られた事は、苦行(禁欲)だけでは人は幸せになれず、人の欲(快楽)も必要であるということです。

問題は、どちらか一方へ偏る事が問題であり、そこで、釈尊は「中道」といい、近い意味で孔子も「中庸」を教えました。

ただしここで「中道」といった場合、時間によって動いている世である以上、単純な並列ではなく、どちらが先で、そちらが後かも問題になります。

「他の利益」が先であり「自分の利益」が後にならなければ「中道」にはなりません。

この両者が自分の心とその行動において、互いに損なうことない関係として成立したとき、人も喜び自分も喜ぶ事のできる滅びない価値が生み出せます。

この価値に簡単に到達することはできませんが、そのためにこそ修行があるといえます。

コメント